Transmitir contenidos ya no puede ser el motor que legitime muchas de las instituciones culturales heredadas. La escuela, los museos, las bibliotecas, los centros culturales tienen que reinventarse en un nuevo contexto donde encontrar contenidos no sólo es fácil y barato, sino que implica prácticas informales, tecnologías distribuidas y procesos deslocalizados.

La idea de que necesitamos una tribuna desde la que transmitir conceptos, un espacio para comunicar hallazgos, un repositorio para atesorar bienes o un lugar donde reunirnos, va camino de su obsolescencia definitiva. No es que se esté esfumando la necesidad de aprender, sino que es obvio que ahora disponemos de muchas alternativas posibles.

Todas las ciudades están experimentando el impacto de las nuevas tecnologías y el despliegue de nuevas formas de sociabilidad. Hasta no hace mucho los asuntos de Internet eran cosa de jóvenes, de ricos y de blancos. Parecía un fenómeno minoritario, técnico y utópico. Todo parecía reducirse a entretenimiento y consumo: ver internet o comprar on-line, era casi todo lo que se podía hacer. Pero las cosas cambian deprisa. La salud, las finanzas, la educación, la política, la seguridad, nuestra capacidad para relacionarnos… todo parece atravesado por la cultura digital. Lo digital dejó de ser un asunto para ingenieros y está siendo la sustancia misma con la que se hace el mundo al que pertenecemos.

Las figuras del maestro, el conservador y el bibliotecario están cambiando de forma acelerada. No es que ya no les necesitemos: el problema es que ahora les estamos pidiendo otras cosas. Todos los profesionales experimentan cambios muy parecidos. Y los procesos son más acuciantes cuanto más cercanos a la tarea de seleccionar, ordenar, empaquetar y transmitir conocimiento.

Los imaginarios de la biblioteca, explica Joaquín Rodríguez, ya no encajan en la categorías del lector y del bibliotecario. Ni tampoco es suficiente con agregar la noción de libro. Sus funciones han venido ensanchándose para adaptarse a los nuevos tiempos y ofrecer mejores servicios a los usuarios. Hace tiempo que las bibliotecas ofrecen cine, exposiciones, conferencias, conciertos, representaciones y encuentros. Nada hay de extraño en estos desbordamientos. Una biblioteca siempre está en crisis porque siempre está amenazada de no ofrecer la información que sus lectores demandan. O, quizás, de no ofrecerla en los formatos requeridos. No es que la naturaleza móvil de las fronteras del conocimiento desafíe la actualidad de la institución, sino que la sociedad plantea otras demandas y/o se desvía hacia otras formas de gestionar la información.

Hoy los libros deben ser navegables, etiquetables, remezclables y trasmedializables. Siempre fue así, pero nunca antes experimentamos tal circunstancia con tanta intensidad y de forma tan generalizada. Escribir hipertextos es construir con palabras espacios navegables. Si pensar en la modernidad obligaba a saber leer, escribir y exponer en público, hoy se requiere una alfabetización que además promueva capacidades para seleccionar información, habilidades para la remezcla transmedializada, aptitudes para el trabajo distribuido y, desde luego, recursos para el trabajo colaborativo y común.

Como le pasa a los museos, tampoco la noción de patrimonio llena el concepto de biblioteca. Demasiado seguros de sí mismos, los repositorios de (casi) toda la genialidad humana han olvidado que hay vida más allá de los libros y sabiduría más allá de los genios, los expertos y los autores. No basta con todo lo que se imprime, ni tampoco se imprime todo lo que se lo merece. Hay mucha sabiduría que siempre quedó oculta, como también es cierto que hay mucha cultura underground que es clave para entender lo que (nos) pasa. Y no estoy hablando de economías sumergidas o de corrupción política, sino de fenómenos tan notables como el rock, el movimiento hacker, el ecologismo, el voluntariado o Wikipedia.

No transmitir contenidos, no custodiar patrimonio, no consagrar autores, no construir un canon… Todo eso parece poco, sin que sea despreciable. ¿Y entonces? ¿Qué pedirle a las bibliotecas? ¿Podrían reinventarse para, como lo fueron en su origen, ser de nuevo uno de los emblemas de su (nuestro) tiempo y una infraestructura básica del espacio público? La escuela, el museo y la biblioteca, como sucede en la Biblioteca Libre Entre Líneas, tienen que evolucionar hacia una noción de la cultura menos patrimonial y más abierta, menos vertical y más participativa, menos elitista y más urbana, menos planificada y más distribuida, menos canónica y más experimental, menos disciplinar y más emancipatoria, menos consensual y más discrepante, menos representativa de los anhelos de la clase dirigente y más sensible a la diferencia común y, en fin, menos machista, xenófoba, clasista, racializada, central, universal… Y, de verdad, todavía podría prolongar el listado. Pero no es necesario.

Abramos entonces sus puertas, pero no para que llegue la gente a beber de sus inagotables fuentes. Abramos sus puertas y ventanas para que el afuera invada sus anaqueles, para que el rumor de la urbe vibre en sus salas. Liberemos la biblioteca de su aburrida arrogancia, liberemos las palabras de su dueños imaginarios, introduzcamos al concierto los instrumentos bastardos, los sonidos corales, las partituras anónimas, los ruidos de la calle, los solistas comunes y el canto inaudito. Cualquiera que escuche la música experimenta emociones, sin que importe la renta, el nivel o la herencia. La música es un arte generoso, incluida la que se interpreta en edificios singulares. Los museos y las bibliotecas, sin embargo, son instituciones exigentes: no suenan a nada, salvo que llegues con muchos años de formación y mucha disposición para el esfuerzo. La música siempre es un poco de todos, cualquiera puede experimentarla, todos podemos sentirla. Las letras, en cambio, siempre son de otros y siempre requieren de un corrector de pruebas, de estilo, de sentido, de… autoridad. La música podría sobrevivir sin los expertos, los virtuosos, los críticos, los sabedores y los marchands. ¿Y las palabras?

La palabra abierta también. La palabra que llamamos habla, la palabra no encuadernada, la palabra sin arbitraje, la palabra que no cotiza, la palabra que somos, la palabra sin autor, la palabra inaudita, la palabra lábil, la palabra bárbara, la palabra del alma, la palabra del dolor, la palabra libre, la palabra aérea y respirada, la palabra del hambre y la palabra honda, la palabra justa y la palabra viva, la palabra mágica, como quería Joseph Freiherr von Eichendorff y ratificó Augusto Monterroso, para que se eleve el canto el mundo. Todas ellas están sin biblioteca. Todas, cada una a su manera, son un gesto hacker: el canto que buscamos consiste en hackear los mundos del libro y del ponente, del plano del papel y del culto a la originalidad.

Una válvula (en) común

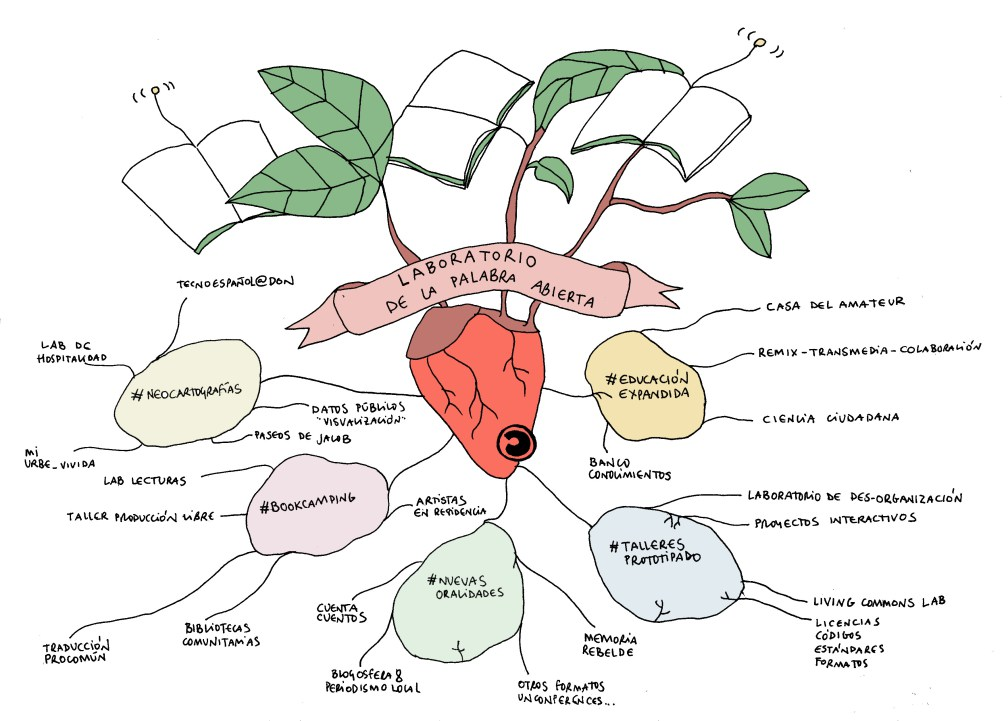

Lo que buscamos se dice pronto: fomentar una proliferación de comunidades que encuentren en la biblioteca las infraestructuras básicas para implementar su visión del mundo. El papel de la biblioteca es el mismo de siempre: ofrecer hospitalidad y suprimir fronteras entre las ideas y la calle. Lo que ahora cambia es la intensidad de este compromiso en defensa del espacio público. Y este compromiso se puede desplegar a través de muchas iniciativas. Por un lado, las heredadas desde la Ilustración que tiene que ver con el proyecto de abrir el libro, haciéndolo accesible y cercano. Nada diremos en este documento sobre la función tradicional de las bibliotecas. Por el otro, las asociadas con nuestra propuesta de abrir las palabras.

Abrir las palabras tendría que ser la nueva función que queremos para las bibliotecas en este momento que llamamos Segunda Ilustración, también caracterizado por la emergencia de nuevos actores, nuevos media y nuevas tecnologías.

Abrir las palabras equivale a empoderar a los ciudadanos con todas las prácticas, protocolos, estándares, códigos y dispositivos que les permitan hacer visibles sus propias propuestas, lo que implica apostar por un ensanchamiento sin precedentes de la esfera pública.

Abrir las palabras implica también suprimir las muchas fronteras, tan innecesarias como injustas, que hemos creado entre el mundo del autor y el del lector, entre la palabra culta y la palabra profana, entre el mundo de la producción y el del consumo, entre los textos y las imágenes, entre los códigos y los contenidos, entre la oralidad y la textualidad.

Abrir las palabras supone hacer frente a los muchos procesos históricos de injusticia espacial y medioambiental. Muchas cosas pueden ser de otra manera y su cambio puede y debe prototiparse en abierto y en beta. Abrimos las palabras para ensayar nuevas formas de ciudadanía y promover un dare aude! que complemente y refuerce el sensire aude! proclamado por Buffon y el posterior sapere aude! kantiano

Abrir las palabras es hacer que vibren nuestras ciudades y rescatarlas de su deriva postpolítica para que vuelvan a ser el ámbito originario de la creatividad, la urbanidad y la libertad.

Abrir las palabras es un proyecto que hemos reunido en un bouquet con cinco flores: bookcamping, educación expandida, neocartografías (también aquí), nuevas oralidades y taller de prototipado.